|

元永元年(1118年) ~ 文治6年2月16日(1190年3月31日)、

平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての武士・僧侶・歌人。

祖先が藤原鎌足という裕福な武士の家系に生まれ、17歳で兵衛尉(ひょうえのじょう、皇室の警護兵)となり、

御所の北側を警護する院直属の名誉ある精鋭部隊「北面の武士」に選ばれる。

同僚には彼と同い年の平清盛がいた。

北面生活では歌会が頻繁に催され、そこで西行の歌は高く評価された。

武士としても実力は一流で、疾走する馬上から的を射る「流鏑馬(やぶさめ)」の達人であり、

さらには、鞠(まり)を落とさずに蹴り続ける「蹴鞠(けまり)」の名手でもあった。

1140年、22歳の若さで出家する。出家を前に詠んだ歌。

『世を捨つる人はまことに捨つるかは 捨てぬ人をぞ捨つるとはいふ』

(出家した人は悟りや救いを求めており本当に世を捨てたとは言えない。出家しない人こそ自分を捨てているのだ)

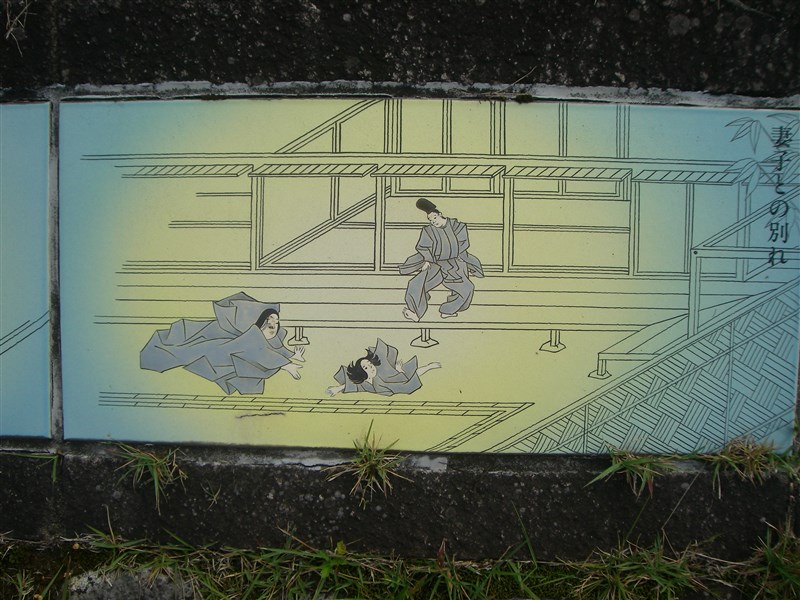

絵巻の広場にある、西行の人生 ・・・ 一番下の右から左に、下から上に見る

| 西行の歌碑 |

|---|

桜開花時

桜開花時

| 西行歌碑の広場 |

|---|

わりなしや 氷る筧(かけい)の 水ゆゑに 思ひ捨ててし 春の待たるる

わりなしや 氷る筧(かけい)の 水ゆゑに 思ひ捨ててし 春の待たるる

(筧が氷り 溶ける事などないのに それでもなぜ世の春を待ち続けてしまうのか)

風になびく 富士の煙の 空に消えて 行方も知らぬ わが思ひかな

(富士から立ち上る煙は空に吸い込まれて、どこへともなく消えていく。

いつまでも揺れ続ける私の心も、果てはどこへゆくのか分からない。)

「視つめても、視つめても、心は煙のように捕らえどころなく、

はては蒼穹に消え去るあの煙のように行方さえはかなくなってしまう。

七十年生きて、わが心ひとつがついに捕らえきれないということを、

わが心がようやく悟った。それが自分が歌に賭けた答えだったのだ。」 ・・・ 瀬戸内寂聴

年たけて また越ゆべしと思ひきや 命なりけり 小夜の中山

(年をとってから 再び越えるとは思いもしなかった 命あっての 夜の中山道)

ここをまた われ住み憂くて 浮かれなば 松は独りにならんとすらむ

ここをまた われ住み憂くて 浮かれなば 松は独りにならんとすらむ

(この地もまた住みづらくなってしまった。どこかへ旅立つことにしよう。

でも、私が去ってしまったらこの松はまた独りになってしまうのだなぁ)

心なき 身にもあはれは知られけり 鴫立つ沢の秋の夕暮れ

(俗世間から離れた私のような身であっても、しみじみすることはあるものです。

鴫(しぎ)が飛び立つ沢の夕暮れよ。)

面影の 忘らるまじき別れかな なごりを人の月にとどめて

面影の 忘らるまじき別れかな なごりを人の月にとどめて

(いつまでも面影の忘れられそうにない別れだったよ。

あの日以来、あの人がそのなごりを月の光のうちに留めてしまっている)

知らざりき 雲居のよそに 見し月の かげを袂に 宿すべしとは

知らざりき 雲居のよそに 見し月の かげを袂に 宿すべしとは

(大空にかかっている月の影が私の着物の袂に宿っているとは全く気がつかなかったよ)

惜しむとて 惜しまれぬべき この世かは身を捨ててこそ 身をも助けめ

(惜しむというありがたい言葉を賜り、光栄に存じます。

しかし私はそんな惜しまれるような人間ではありません。

この上は身を捨てて出家することだけが己を救う道であると思っています。)

『西行と月の碑』

『西行と月の碑』

嘆けとて 月やは物を 思はする かこち顔なる わが涙かな

(月が私を悲しませようとでもしているのか、いやそんなはずはないのだが、

そうとでも思いたくなるほど、月にかこつけるようにして涙が流れてしまうのだ。)

寂しさに 堪へたる人のまたもあれな 庵(いほり)並べむ冬の山里

寂しさに 堪へたる人のまたもあれな 庵(いほり)並べむ冬の山里

(自分と同じような「寂しさにたへたる人」がいたら、

庵をならべて一緒に暮らしたいものだ。この冬の山里に。)

津(つ)の国の 難波(なには)の春は夢なれや あしの枯れ葉に風渡るなり

(摂津の国の難波の浦の春景色は夢だったのだろうか、

今は葦の枯葉に風が寂しく吹き渡っているよ。)

きりぎりす 夜寒に秋の なるままに 弱るか声の 遠ざかりゆく

きりぎりす 夜寒に秋の なるままに 弱るか声の 遠ざかりゆく

(きりぎりす(コオロギ)の鳴き声がだんだんと弱くなっているぞ。

それは秋の夜の深まりにつれて寒さが増してきて、元気がなくなってきたからかな)

すえ葉ふく 風はのもせにわたるとも あらくは分けじ 萩のしたつゆ

(風が野原一面を吹き渡って葉先が揺れているけれど、

萩からこぼれ落ちる露がそんなに荒々しく吹き飛ばされるようなことはないだろうよ)

夕立の はるれば月ぞ やどりける 玉ゆりすうる 蓮のうき葉に

夕立の はるれば月ぞ やどりける 玉ゆりすうる 蓮のうき葉に

(夕立が晴れると月が宿ったことだ。(雨後の)露の玉を動かして、落ち着かせる蓮の浮き葉に)

水の音に 暑さ忘るるまといかな 梢のせみの声もまぎれて

(水辺に近い席で親しい人たちと車座になって語りあおう。水の音が暑さを忘れさせてくれる。

梢の蝉の声も水音と一緒になっていかにも涼しいことだなぁ)

吉野山 こぞの枝折りの道かへて まだ見ぬかたの花を尋ねむ

吉野山 こぞの枝折りの道かへて まだ見ぬかたの花を尋ねむ

(吉野山の去年の花見のとき、目印のため枝を折っておいた道をかえて、

今年はまだ見たことのない方面の桜を尋ねよう。)

ぬしいかに 風わたるとて いとふらむ よそにうれしき 梅の匂ひを

(房の庭に咲く梅の花が散ってゆくのが見える。

主はこの風の吹くのを厭うているだろう。

こちらにはその風に乗って、梅の香りが運ばれてくるので嬉しいのだが)